宝瓶宮占星学 ―宝瓶宮時代のアストロロジー―

倭の五王は「倭」の五王

[古代史解明21]

― 日本古代史の謎を解くヒント ―

HOME > [古代史解明シリーズ21] 倭の五王は「倭」の五王

- 当ページ Vol2-TOP

[古代史解明21] 倭の五王は「倭」の五王

[古代史解明21] 倭の五王は「倭」の五王

- Vol1-TOP

[古代史解明1] 邪馬台国への行程ミス

[古代史解明1] 邪馬台国への行程ミス

[古代史解明シリーズ Vol2]です。

古代史の謎を「基本三数思考」によって解明しています。

宇宙原則に基づいたクオリアル・シンキングです。

つくられた『日本書紀』史観では見えてこない五王

●第1稿 2025年 4月23日 アップ。

「倭の五王」が誰なのか未だもって分からないでいます。

“分からない”で正解なのですが、倭の資料は蘇我本宗家が滅ぼされた「乙巳の変」(いっしのへん:645年)の際に焼却されて残っていないためです。

もっとも、『日本書紀』をベースに“初代神武天皇からの統一独立国家「大和」であり、万世一系の天皇だった”と考えることによって、史実が見えなくなります。

大和以前のヤマトの形成に、その前身的な阿波四国が関わっていたために、“邪馬台国阿波説”に陥ったり、倭=大和だと考えたり、歴代天皇の中から倭の五王は誰かを探すなど、出口のない迷宮にはまります。

時間を浪費するに等しいムダを重ねかねません。

《 問題はどこが「倭」だったのか 》

正解は、倭の五王は文字どおり「倭」の五王です。

なので、問題は当時の「倭」はどこだったのかです。

作為された『日本書紀』による歴史観で、“紀元前660年から万世一系の天皇”だったと信じ、それはそれで美しくはあるのですが、それを史実として古代史の謎を推し量ると間違います。

かえって真実が見えなくなり、とんでもない勘違い説を披露することになります。

大陸の史書に記される倭は、1世紀の奴国(なこく)にはじまり、3世紀の女王卑弥呼の倭、そして6世紀の姓は阿毎(あめ)、名は足利思比孤(たりしひこ)、号して阿輩鶏彌(おおきみ:大王)と称した倭国の記述に至ります。

そのような「倭国伝」と併行して、『旧唐書』(くとうじょ:唐 618-907)には「日本伝」が記されています。

この意味は、大宝律令によってのちに「日本」と国号を定めた「大和」と、くだんの「倭」とは、別の国家だったことを意味します。

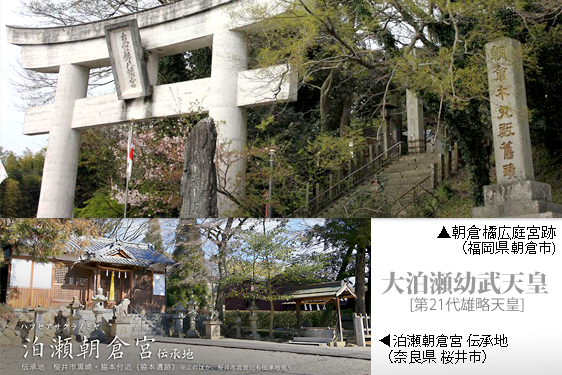

●第21代雄略天皇の「朝倉宮」は、倭国だった福岡県朝倉市と、大和の奈良県桜井市(伝承地)にあります。

One-Point ◆ 大和ができたのは7世紀後半で、その前身は6世紀末〜7世紀初頭の倭国と畿内ヤマトの合併によってです。6世紀以前はカタカナで「ヤマト」と表記します。ヤマト王権と呼ばれることもあるのですが、厳密には間違いで史学界ではそう表記されます。

《 「日出処の天子」は倭王 》

史実は、大陸に近い九州倭国が大陸から遠く安全な畿内に“政権をゆずる”(国ゆずり)という名目で、古来からの大陸の冊封下から離れ、独立国家を築いたものです。

その立役者が、6世紀末〜7世紀初頭の倭王「阿毎足利思比孤」(あめの たりしひこ)です。

合併し「大倭」(おおやまと)となって独立後、彼は自ら「日出処の天子」と称し、隋の2代目煬帝(ようだい)に激怒されます。

「天子を名乗ってよいのは、煬帝、朕一人である!」というわけです。

なので「日出処の天子」とわざわざ書に記したのは、隋と対等の国家としての独立を宣言したものです。

One-Point ◆ 「倭国」というのは、古田史学で知られる“失われた九州王朝”説とほぼ同じだと思います。読んだことはないし、類する講演などを聴いたこともないのですが、日本の古代史を独自に「基本三数」から考察していったら「九州倭国」の存在に行きつきました。

《 消えた卑弥呼、五王、阿毎足利思比孤 》

さて、倭の五王は畿内ヤマトとの合併前の5世紀の人物なので、大和の天皇とは関係がなく「倭」の王たちです。

合併前の九州倭国の5世紀の王たちで、半島を支配し、南北朝時代の宋、斉、梁、陳といった南朝に朝貢して、王位の“お墨付き”を得ようとしました。

ですが、宋など南朝が許可するわけはありません。

数ランク下の軍事部門の「安東将軍」までで、倭の王など“大陸の属国の将”にすぎないというわけです。

倭の五王「讃、珍、済、興、武」のうち、最後の武のみが「安東大将軍」に封じられています。

それでも将軍位にすぎません。

以降、朝貢の記録はないようです。

結局、倭国の存在を完全に消し去った『日本書紀』ですので、倭の女王卑弥呼も、倭の五王も、倭国の阿毎足利思比孤大王も、さらには蘇我本宗家の正しい出自も、決して記されることはありません。

One-Point ◆ いずれ詳しくご説明します。「魏志倭人伝」を記した著作郎・陳寿が、尊大に「邪馬台国」「卑弥呼」と卑下した名称で記したそのままに、古代日本人自らが「ヤマト」(邪馬台)と名乗ることはありません。「大和」と「邪馬台国」は無関係です。

《 別格の第21代「雄略天皇」 》

では、倭の五王の正体は分からないのでしょうか。

『日本書紀』に九州倭国の王が記されることはないし、地名変更を勅命されたり、たぶん歴史書も焚書処分させられていますので基本、確証はとれません。

ただし、『日本書紀』が案外と律儀なのは、当初からの“統一独立国家「大和」”であり“万世一系の天皇”だと作文しなければならなかったのですが、それ以外は史実をできるだけ残そうとしています。

“歴代天皇”というのは作文ですが、畿内ヤマトにかぎらず、各地の王たちを組み込んで、7世紀前半まで“万世一系の皇統”につなげています。

そのため、倭の五王だとは記せませんが、関東まで勢力を伸ばした「武」は第21代雄略天皇(大泊瀬幼武天皇:おおはつせ わかたけの すめらみこと)として万世一系に組み込まざるをえず、『日本書紀』に残されています。

One-Point ◆ そうしないと辻褄があわないためかもしれませんが“暴君”として記され、「幼」の字を用いるなど、悪しざまです。ちなみに「泊瀬」は海を渡った九州倭国や半島を象わします。いずれにしても偉業は消し去りがたく、『日本書紀』では天武天皇に次いで2番めに多くの紙幅が割かれています。

《 阿波や畿内に卑弥呼がいてもねぇ 》

以上、見てきましたように『日本書紀』は、九州倭国の存在を古代史から徹底的に抹殺しました。

5世紀の倭の五王のみならず、3世紀の倭の女王卑弥呼もそうです。

もし、畿内ヤマトが卑弥呼が都とした“邪馬台国”なら、「なぜ『日本書紀』に記されないのか?」当然、疑問がわき起こります。

当時の交通事情で畿内にいてはまず統率や指示ができません。

卑弥呼がいたのは、魏からの使者が訪れ、諸国を監察する一大卒が置かれた「伊都国」(いとこく)と速やかに行き来できる範囲内です。

実際に「魏志倭人伝」の里程記録や併行して記された日程記録からみても、九州北部です。

また、古代から“統一大和”だったとする『日本書紀』史観に陥ると、四国の東端の阿波も古代ヤマト(大和ではない)にかかわった原点に通じるゆえ、“邪馬台国”だと妄想をたくましくすることになります。

ちなみに、“3世紀に「丹」が阿波でしか採れなかった”というのは、邪馬台国阿波説に信ぴょう性を持たせるため「みのもんたの日本ミステリー」(テレビ東京 2008)がかたらせた過度な演出いわゆる“やらせ”でウソです。

九州北部でもちゃんと採れていました。

One-Point ◆ AかBか、〇か×かといった「対立二元論」に陥らず「基本三数思考」によって古代史をみていくと、真相が見えてきます。宝瓶宮時代は真実が明らかになっていく時代なので、「共鳴関係論」によってとくにそうなります。

宝瓶宮占星学 HomePage ← BACK

※当ページの内容は著作権法により保護されております。無断使用はご容赦お願い申し上げます。

Copyright(C) 2005-2025 Aquariun Astrology - Seiji Mitoma All rights reserved.